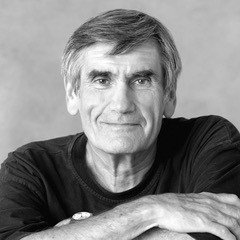

Ein Liebesbrief an Marshall B. Rosenberg – mit Anekdoten für Fortgeschrittene

Jedes Jahr rund um den 6. Oktober feiern wir den „Tag der Gewaltfreien Kommunikation“ – bewusst gelegt auf den Geburtstag von Marshall B. Rosenberg (1934–2015). Der Aktionstag macht sichtbar, wie GFK-Beziehungen, Teams und ganze Communities verwandeln kann – und er würdigt den Menschen, der diese Praxis in die Welt getragen hat.

Damit auch routinierte Trainer*innen noch was zum Schmunzeln, Staunen oder Weitererzählen haben, kommen hier eine Handvoll vielleicht weniger bekannter Geschichten über Marshall – allesamt mit Substanz, nicht nur Lagerfeuer-Legenden.

„Fünf Schritte“ und der Name, der (fast) anders geblieben wäre

Wer heute die vier Komponenten flüssig im Schlaf kann, vergisst leicht: Frühe GFK-Workshops hatten testweise sogar fünf Schritte – die Modellbildung war jahrelang im Fluss. Zeitzeug*innen berichten, dass Marshall in den 1970/80ern Formulierungen fortlaufend feinjustierte („Ich hab’s – zwei Worte geändert!“). Auch der Name war nicht in Stein gemeißelt: Aus „Nonviolent Persuasion“ wurde später Nonviolent Communication, nicht zuletzt, weil der erste Begriff Widerstand auslöste.

Der Doktor im Taxi

Vorweg: Nach seiner Promotion in klinischer Psychologie (1961) arbeitete Marshall mehrere Jahre in therapeutischer Praxis und Forschung, beeinflusst vom personzentrierten Ansatz Carl Rogers‘; später war er zunehmend als Mediator und Trainer in Schulen, Gemeinden und Organisationen unterwegs.

Als er beschloss, Praxisarbeit zugunsten der Lehre zurückzustellen, war das finanziell heikel. Marshall fuhr zeitweise Taxi – und nutzte jede Fahrt als gelebte Lehrprobe: zuhören, spiegeln, Bedürfnisse erraten. Bitter: Ein Strafzettel fraß einmal den Lohn eines Zwölf-Stunden-Tages auf. Diese Bodenhaftung prägte seinen Stil: radikal alltagstauglich.

- Couchsurfing, Nudeln & ein Computer für die Namen

- Die CNVC-Gründung (1984) war weniger ein Masterplan als ein Improvisationsakt – und das spürt man in vielen kleinen Szenen:

- Gastsofas statt Hotels: Marshall reiste mit kleinem Gepäck. Oft schlief er bei Gastgeber*innen, die er manchmal erst am Workshopabend kennenlernte. Das Wohnzimmer wurde zum Seminarraum; die Kaffeemaschine lief im Pausenmodus.

- „Pay what you can“-Atmosphäre: Frühphase-Workshops hatten manchmal fünfzehn, manchmal drei Personen– und gelegentlich nur eine. Dann wurde nicht abgesagt, sondern gearbeitet. Die Teilnahmegebühr war oft so flexibel wie die Stuhlkreise.

- Spaghetti & Bedürfnislisten: Nach Abendworkshops landete man gern in Küchen. Während Nudeln kochten, erzählte Marshall, wie er Begriffe testete: Welche Worte treffen wirklich Bedeutung statt nur Begriff? Manchmal schrieb er auf Karteikarten alternative Formulierungen, ließ die Gruppe „Probe sprechen“ und hörte, wo Gesichter aufgingen.

- Adressverwaltung à la 80er: Als die Einladungslisten wuchsen, witzelte er, er brauche endlich einen Computer, „um die vielen Namen zu sortieren“. Dahinter stand eine ernste Einsicht: GFK verbreitet sich beziehungsbasiert– Namen sind nicht Datenpunkte, sondern gelebte Verbindungen.

- Vom Kreis zur Struktur: Aus diesen improvisierten Netzen entstand Schritt für Schritt eine Organisation – nicht als Behördenakt, sondern als Antwort auf die Frage: Wie halten wir Qualität, ohne das Lebendige zu verlieren?

So sah Pionierarbeit wirklich aus: ein rollender Lernkreis, in dem Küchen, Kirchenkeller und Klassenzimmer gleichermaßen als Labor dienten.

Wie die Schakalpuppe Einzug hielt

Die Giraffe als Herz- und Weitblick-Metapher kennt ihr. Weniger bekannt: Die Schakalpuppe kam spontan ins Repertoire – eine Teilnehmer*in brachte sie aus einem Spielzeugladen mit; Marshall probierte sie in einer Demo aus und merkte, wie lebendig damit Bewertungen sichtbar werden.

Historischer Hinweis: In Marshalls Arbeit kam der Schakal vor dem Wolf zum Einsatz; Marshall nutzte überwiegend Giraffe und Schakal. Heute sind in vielen Trainings – insbesondere im deutschsprachigen Raum – Giraffe/Wolf als Gegensatzpaar etabliert; der Wolf steht dabei für urteils- und dominanzorientierte Kommunikation, wo früher in Marshalls Demonstrationen der Schakal stand.

Bethlehem, „Mörder!“ – und ein Ramadan-Essen

Die Szene ist vielen bekannt – hier ein feinerer Zoom darauf, was sie lehrreich macht:

Marshall arbeitet in einem Flüchtlingslager bei Bethlehem. Die Stimmung ist geladen; als die Gruppe erfährt, dass er US-Amerikaner ist, springt einer auf, ruft Vorwürfe und Zuschreibungen in den Raum.

Was Marshall nicht tut: Er erklärt nicht, relativiert nicht, verteidigt nicht.

Was er tut: Er spiegelt in kurzen, bodenständigen Sätzen Gefühle und Bedürfnisse – ohne Technik-Gestus, eher wie ein achtsames Gegenüber im Alltag. Er bleibt bei der Person, nicht bei der Position. Die Gruppe sieht: Hier wird nicht debattiert, hier wird gehört.

Nach einer Weile ändert sich der Muskeltonus im Raum. Der Mann, der eben noch angriff, nickt – erst zögerlich, dann deutlich. Später lädt er Marshall zum gemeinsamen Ramadan-Essen ein.

Die Lernpunkte, die Trainer*innen gern mitnehmen:

- Tempo runter: Nicht das Argument zählt, sondern die Kontaktqualität.

- Sichtbarkeit herstellen: Die Gruppe soll erleben, wie sich Atmosphäre verändert, wenn jemand konsequent empathisch bleibt.

- Rollen trennen: Erst Empathie, dann Selbstklärung. Beides hat seinen Platz – aber nicht gleichzeitig.

Von Detroit in die Welt – mit Carl Rogers im Rucksack

Marshall wuchs in Detroit auf, in einer Stadt, in der sozialer und politischer Druck sichtbar war – inklusive Spannungen, die in seiner Jugend in Gewalt umschlugen. Solche Erfahrungen schärften seine Lebensfragen:

„Was trennt Menschen von Mitgefühl?“ und „Welche Rahmenbedingungen führen uns dorthin zurück?“

Später studierte er klinische Psychologie und lernte in der Rogers-Tradition die drei Klassiker: Empathie, Kongruenz, bedingungslose positive Beachtung. Rogers’ Haltung floss nicht theoretisch, sondern methodisch in Marshalls Arbeit:

- Vom Symptom zur Quelle: Nicht „Wie kriege ich dich dazu?“, sondern „Worum geht es dir?“

- Sprache als Brücke: Worte sind Werkzeug – sie können trennen oder verbinden. GFK versucht, Bedeutung zu transportieren, nicht Urteile.

- Rollenspiele als Forschung: Marshall nutzte Live-Demonstrationen wie kleine Feldstudien: Hypothese, Intervention, Feedback. Wenn die Atmosphäre im Raum kippte, war das ein Datenpunkt– und Anlass zur Modellpflege.

Ein Beispiel, das die Verbindung Rogers ↔︎ GFK greifbar macht: Statt auf „Du musst“ zu reagieren, fragt GFK nach dem Bedürfnis hinter der Forderung – und lädt erst danach in eine bittenbasierte Kooperation ein. Das ist Rogers’ Geist in alltagstauglicher Sprache.

Zertifizierung? „Ich weiß gar nicht, was das ist …“

Wer das heutige Zertifizierungssystem als gesetzt erlebt, staunt über die Anfänge:

Informelle Lehrpfade: Lange Zeit lehrten Menschen GFK, weil sie wirksame Erfahrungen gemacht hatten – Marshall orientierte sich an Beziehung und Feldkompetenz, nicht an Stempeln.

- Vom Kreis zur Community-Praxis: Je weiter sich GFK verbreitete, desto öfter kam die Frage: Wie sichern wir Qualität und gemeinsame Werte, ohne die Freiheit zu verlieren? Daraus wuchs schrittweise ein Verfahren mit Mentoring, kollegialem Feedback, Selbstreflexion und Praxisnachweisen.

- Spannungsbogen „Haltung vs. Technik“: Frühe Diskussionen drehten sich um die Gefahr, GFK als Checkliste zu lehren. Die Antwort war kein Prüfungsdogma, sondern der Versuch, in der Zertifizierung Haltung (Empathie, Präsenz) sichtbar zu machen – etwa über Supervision, Peer-Gruppen und Demo-Settings.

- Langer Atem: Es dauerte, bis sich international konsistente Prozesse einspielten – nie steril, immer community-getragen.

Kurz: Zertifizierung entstand nicht, um eine Marke zu schützen, sondern um Lernwege verlässlich und ethisch zu begleiten – ohne dass das Lebendige der Praxis verloren geht.

Warum der 6. Oktober?

Der Aktionstag liegt auf Marshalls Geburtstag – eine Einladung, jedes Jahr die Praxis sichtbar zu machen, vom Schnupperabend bis zur Teamoffensive. Und ja: Parallel erinnert der 2. Oktober weltweit an Gandhis International Day of Non-Violence – auch eine schöne Gelegenheit, um Brücken zu schlagen.

Drei Impulse für Euren Tag der GFK (auch für alte Häs*innen)

- „Taxi-Rollenspiel“: 10-Minuten-Fahrt simulieren. Ziel: Ein einziges Bedürfnis des „Fahrgastes“ sicher treffen – ohne „Fix it“.

- „Schakal zufüttern“: Holt eine (improvisierte) Schakal- bzw. Wolf-Stimme auf die Bühne und lasst sie übertreiben. Danach live übersetzen in Gefühl/Bedürfnis.

- „Bethlehem-Drill“: Arbeitet die Deheisha-Sequenz nach: 2 Minuten heftige Vorwürfe – 2 Minuten reine Empathie – erst dann Selbstklärung in maximal 30 Sekunden. (Timer!)

Zum Mitnehmen

GFK ist kein Hochglanz-Produkt, sondern gewachsene Praxis: improvisiert, mutig, manchmal verschrammt – und gerade deshalb wirksam. Wenn Ihr am 6. Oktober zusammenkommt, erzählt nicht nur die großen, geglätteten Storys. Erzählt auch die Taxi-Schichten, Sofa-Nächte und den Test mit fünf Schritte. Da liegt die Kultur.

Schönen Tag der GFK! ✨

Antje Reichert, Projektgruppenmitglied „Tag der GFK“

Quellen:

Kurzbiografien & Projektseiten zum Aktionstag, Zeitzeug*innenberichte sowie Buch-/Interviewauszüge von/über Marshall Rosenberg wurden für diesen Beitrag herangezogen.